埋伏下神兵千百万 地道里的“秘密”

2025-08-01 15:12:50 来源:新华网微信公众号

“地道战嘿地道战

埋伏下神兵千百万……

千里大平原展开了游击战

村与村户与户地道连成片

......

侵略者他敢来,打得他魂飞胆也颤

侵略者他敢来,打得他人仰马也翻

全民皆兵,全民参战

把侵略者彻底消灭完

……”

这首慷慨激昂的歌曲

相信不少人都曾听过

它是经典影片《地道战》的主题曲

生动描述了抗日战争时期军民团结

创造性地运用地道战

打击日本侵略者的景况

河北省保定市清苑区冉庄镇冉庄村“地道战埋伏下神兵千百万”的标语。(新华网 孙丽颖 摄)

如今

在河北保定市冉庄村

依然保留着当年地道战的遗址

这个让敌人害怕的地道

是如何发挥巨大威力的?

其中又藏着怎样的抗战智慧?

让我们一起走近

地道战背后的故事

1

“地下迷宫”

1938年

抗日战争进入相持阶段

日军在占领冀中平原后

开始频繁地进行扫荡

残忍地实施

烧光、杀光、抢光的“三光”政策

冀中人民

为了保存自己,消灭敌人

巧妙地利用地道与敌人斗争

使原本无险可守的冀中平原

成为了中国军民打击日军的重要战场

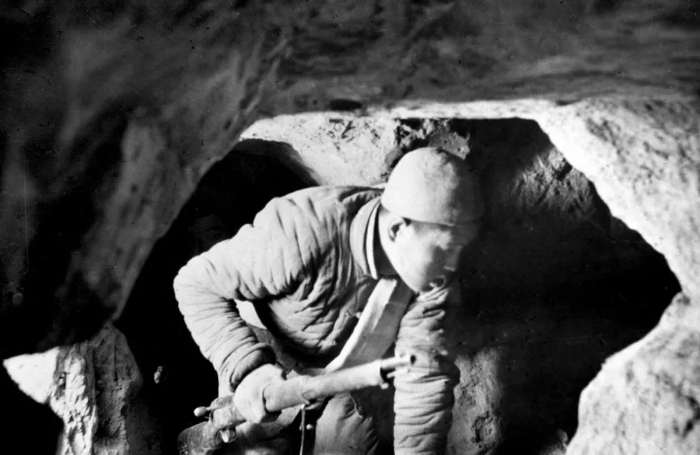

这是冀中八路军开展地道战打击日寇(资料照片)。新华社发

现在

走在冉庄村的道路上

即便告诉你

脚下就是纵横交错的地道网

你也很难找到当年的地道入口

低头烧火的灶台,移开铁锅便是通道

日常饮水的水井,井壁半腰暗藏玄机

堆放草料的牲口槽下,也隐蔽着入口

甚至碾盘底下、炕头边缘、墙根夹缝

都可能是通往地下世界的“秘密门户”

各种隐蔽的地道入口。(来源:短片《地道战·埋伏下神兵千百万》)

多种地道口设计

与生活场景完美融合

将“藏”的艺术发挥到了极致

当年的冉庄地道

以十字街为中心

顺沿东、西、南、北大街挖掘了4条主干线

另有24条支线

总长16公里、深入地下约2米

冉庄地道主要干、支线分布示意图。图片来源:保定文旅

整个地道网络四通八达

将整个村庄悄然连接

指挥所、休息室、陷阱、秘密射击孔

储粮点、通风口等设施一应俱全

构筑了一个功能完备的“地下堡垒”

敌寇进村搜捕时

常常面对空荡荡的村庄束手无策

村民们仿佛遁入大地

又从意想不到的角落发起致命一击

任凭他千军万马

也只得成为瓮中之鳖

2

铜墙铁壁般的“坚固堡垒”

敌寇在吃了亏上过当之后

开始如疯兽般

深挖街道、凿塌灶台、砸碎水缸

甚至向暴露的地道口

灌水、施放毒气

不过,这一切都是徒劳

在对敌斗争中

军民想出了各种改进办法

地道内设双层

下面一层与水井连通

敌人灌进来的水可通过下层地道流回水井

地道里的“翻眼”设施

能把烟和毒气隔离在地道的一边

并慢慢散出去

冉庄双层地道示意图。(来源:短片《地道战·埋伏下神兵千百万》)

就算没有枪没有炮

地道里也有兵工厂可以造

如今冉庄地道战纪念馆内展出的那门引人注目“榆木大炮”

就曾一炮吓得耿庄炮楼内的敌人仓皇逃窜

就连附近义和庄、段庄、王胡庄等

几个炮楼里的鬼子和汉奸

也吓得调兵增防

谁又能想到这“大炮”其实是

冉庄军民将榆木树干劈开,掏空树身

填充了自制木炭药的“木疙瘩”

冉庄民兵制造的榆木大炮。图片来源:保定文旅

地面之上的防御工事

同样处处暗藏玄机

村里古槐上高悬着大铁钟

一旦敲响

钟声便是最迅疾的命令与信号

提醒百姓迅速隐入地道

民兵立即严阵以待

冉庄民兵应急排民兵在老槐树前接受教育。图片来源:解放军报2025年7月2日刊

地雷密布于街巷路口

引线直通地道深处

只需牵动引线

便能炸得地面上的敌人魂飞魄散

这地上地下一体的“铜墙铁壁”

进可攻,退可守

将冉庄打造成了令敌胆寒的堡垒

致使日寇中一度流传着

“宁绕黑风口,不从冉庄走”的说法

3

军民筑起的“血肉长城”

说起如此厉害的冉庄地道

不得不提到一个人

他叫张森林

是冉庄的第一位共产党员

和首任党支部书记

目睹过日寇践踏我大好河山的

累累罪行

他义愤填膺

怀着对侵略者的刻骨仇恨

书下“怒持剑戟战群倭”之志

张森林,冉庄最早的中国共产党党员,并担任了村党支部书记和民兵连指导员,领导乡亲们挖地道,和日伪军展开斗争。新华社发

为隐蔽开展工作

他在自己家红薯窖下

掏了一眼大洞

并在此策划抗日活动

这就是冉庄地道的雏形

也有人称之为“冉庄第一洞”

在党的组织领导和他的号召下

冉庄党员、干部、群众团结一心

齐心协力挖掘了大量隐蔽洞

逐渐发展才形成了冉庄

长达16公里的复杂地道网

冉庄军民挖地道。影视资料图

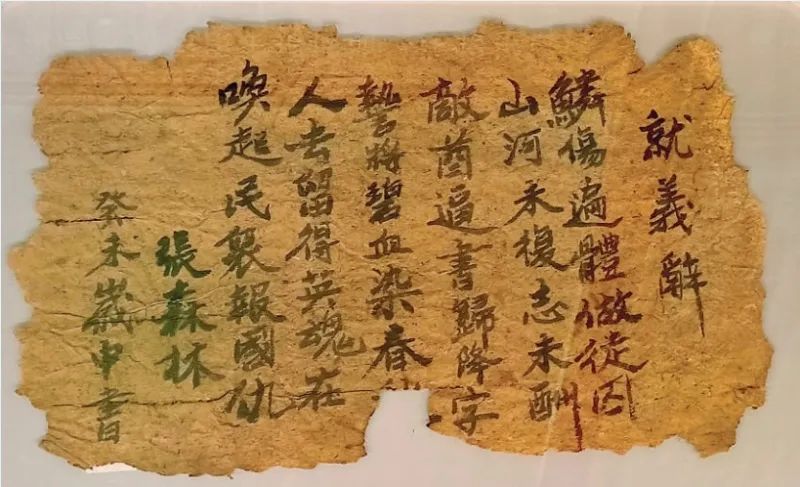

不幸的是

因汉奸告密

张森林在一次战斗中被捕

面对逼降

他慷慨写下《就义辞》

“鳞伤遍体做徒囚,山河未复志未酬。

敌酋逼书归降字,誓将碧血染春秋。

人去留得英魂在,唤起民众报国仇。”

河北冉庄地道战创始人之一张森林当年手书的遗诗《就义辞》。(摄于中国共产党历史展览馆)图片来源:中国军网

在抗战的战略相持阶段

冉庄人民利用地道优势

配合八路军对敌作战157次

以撅把子枪、地雷、土手榴弹

等简陋的武器

打死打伤敌人2100余名

如今

已然98岁的抗战老兵李恒彪

回忆起当年的地道战战斗经历

仍然是历历在目

他说“我们早早在下面做好了埋伏

下来一个敌人我们就击杀一个”

抗战老兵李恒彪,曾担任过冉庄儿童团团长,参加过冉庄民兵队。(来源:短片《地道战·埋伏下神兵千百万》)

在抗战后期

冉庄军民面对日伪军的连续进犯

还创造过三战三捷的成绩

威震敌胆

地道战

作为冉庄军民共同抗敌的坚固堡垒

有效抵抗了日伪军的扫荡

据后来统计

整个冀中平原地下地道的总长度

超过了12500公里

这么浩大的地下工程

在世界军事史上都是奇迹

4

刻进血脉里的精神传承

硝烟早已散尽

但冉庄地下那纵横的脉络

早已刻进民族的记忆

如今

冉庄地道战遗址

作为全国重点文物保护单位

爱国主义教育示范基地

每年吸引着无数人前来参观学习

冀中冉庄地道战展厅。(新华网 孙丽颖 摄)

在昏暗的光线下

触摸着留有当年挖掘痕迹的墙壁

仿佛能听到历史的回响

感受到那份在绝境中迸发的

生存智慧与不屈抗争

冉庄地道内景。(新华网 孙丽颖 摄)

它时刻提醒我们:

这深埋于华北平原之下的“地下长城”

不仅是战争史上的奇观

更是中华民族抵御外侮、自强不息的

一座永恒的精神地标

策划:车玉明 刘加文 李志晖

统筹:肖阳 刘洪

执行:牟彦秋 梁甜甜 董静雪 黄林昊

作者:张玲琳 赵一霖

来源:新华网·宝藏青年工作室、新华社河北分社、新华网河北分公司

【责任编辑:李安琪】